好事例インタビュー

「言葉の壁」より「情報の壁」をどう越えるか。

名古屋市医師会急病センターが描く、地域を守る医療のあり方

一般社団法人 名古屋市医師会 急病センター

インタビュー実施日:2025.11.26

取材協力:一般社団法人 名古屋市医師会 急病センター

名古屋市医師会救急担当 竹中理事

一般の医療機関が閉ざされる「夜間・休日」。この最も医療アクセスが困難な時間帯に、名古屋市内全域の「一次救急(初期救急)」を一手に担うのが「名古屋市医師会急病センター」です。

同センターは、各区にある休日急病診療所を含めた「市内複数拠点」で運営されており、大規模病院とは異なり、限られたスタッフと設備で対応せざるを得ない「中小規模」の医療現場でもあります。「通訳体制が十分ではない」といった不安から、外国人患者の対応にどうしてもハードルを感じてしまう医療機関も少なくない中、「今あるもので対応する」というシンプルかつ力強い姿勢で、地域のセーフティネットとしての責務を果たし続けています。

取材で見えてきたのは、高度なツール導入の有無よりも大切な「救急レベルに応じた使い分け」と、外国人対応を単なる医療課題ではなく「地域防災(災害対策)」として捉える独自の視点でした。

現場のリアル:「ツールがない」は断る理由にならない

「体制整備」と聞くと、多言語対応のコールセンターや専用タブレットといったハード面の整備をイメージしがちです。実際に同センターでも「あいち医療通訳システム」の登録を行っていますが、現場での稼働実績はほとんどありません。

その理由はシンプルで、患者さんの多くがすでに自分のスマートフォンで自動翻訳アプリを使いこなしているからです。通訳システムへの接続に時間をかけるよりも、患者さんが差し出すスマホを通じて会話をする。医師も片言の英語や翻訳機で返す。現場の実感として、それで十分に回っているのです。

【重要】救急レベルに応じた「ツールの使い分け」

しかし、ここで重要なのが、すべての医療現場がスマホ翻訳だけで良いわけではないという点です。一次救急(軽症対応)と、より高度な医療における「言葉の重み」の違いを強調します。

スマホ翻訳で成立しているのは、ここが「一次救急(軽症)」だからです。これが二次救急、三次救急といった高度な医療になった時には、「痛みのニュアンス」や詳細な症状の伝達が治療方針を大きく左右します。そうした場面では、スマホ翻訳では限界があり、高度で専門的な通訳システムが必要だと考えています。

命に関わる重篤な判断が少ない一次救急の現場であれば、完璧な言語対応を目指して受入れを拒否するよりも、「スマホを使ってでも、まずは目の前の患者を受入れる」ことの方が重要だという考え方です。 「言葉の壁」を理由に診療を断ってしまうことが、患者にとって最大のリスクだからです。

「待つ医療」から「届ける医療」へ

現在、センターには年間約200名以上の在留外国人が訪れていますが 、センター側は、これでもまだ氷山の一角に過ぎないのではないか?と感じています。

金銭的な不安や、そもそも日本の医療制度がどうなっているのか分からないという理由で、高熱が出てもじっと我慢してしまっている外国人が相当数いるはずです。特にコロナ禍において、その傾向を強く実感したといいます。「受診するとお金がかかるから」と我慢してしまったり、「どうすればいいのか分からない」と不安を抱えたまま動けずにいる方が、我々の目の届かないところに多くいるのではないかと感じています。

もし重症化してしまった場合、患者さんはより高度な医療機関へ運ばれていくため、一次救急である同センターでその姿を見ることはありません。だからこそ、「来院しない」=「困っている人はいない」と短絡的に捉えるのではなく、見えない場所で我慢している人々の存在を想像し、手を差し伸べる必要があると考えます。

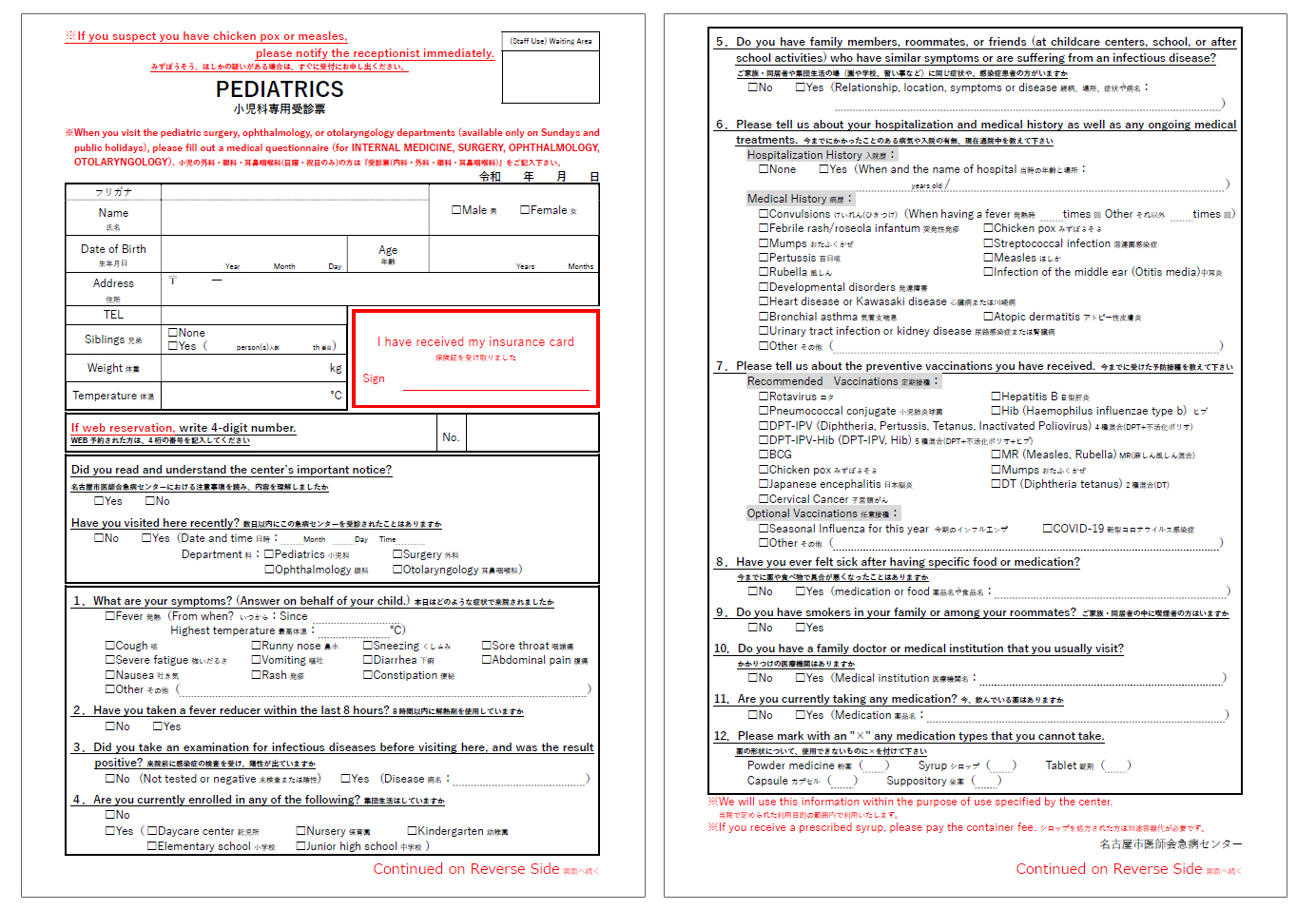

外国人患者向け受診票(小児科専用・発熱者専用)

県をまたいで来院する「コミュニティ」の結束力

在留外国人の大きな特徴として、同郷者同士の「コミュニティ(横のつながり)の強さ」が挙げられます。

名古屋市の施設であるにも関わらず、岐阜県や滋賀県から患者さんが来ることがあるんです。なぜかを聞くと、コミュニティのネットワークで「あそこに行けば診てくれる」「あそこは安心だ」という情報が回っているからなんですね。

一人が安心だと感じれば、その情報はSNSや口コミなど拡散され、遠方からでも患者が集まる。この強力なネットワークは、医療機関にとってチャンスでもあり、課題でもあります。

だからこそ、これからの医療機関に求められるのは、病院でただ患者を待つ受身の姿勢ではなく、外国人コミュニティの「キーパーソン」にアプローチすることだと考えられます。

どこのコミュニティに、誰というキーパーソンがいるのか。そこに「困ったらここに来ていいんだよ」という情報を届けることができれば、その下につながる多くの人々に一気に情報が伝わります。そうやって潜在的な患者さんを「掘り起こす」ことが、地域の公衆衛生を守る上でも重要になってくるのです。

平時のネットワークが、有事の命綱になる

なぜ、一医療機関がそこまでしてコミュニティとの繋がりや、潜在的な患者の把握を重視するのか。そこには、医師会ならではの「地域防災」という大局的な視点がありました。

外国人コミュニティの所在や連絡網を把握することは、医療のためだけではありません。これは大規模災害時の避難誘導や物資支援に直結する話なんです。地震などの大規模災害が発生した際、言葉の通じない外国人は情報から取り残され、いわゆる「災害弱者」になりがちです 。 「どこにどの国のコミュニティがあり、誰がまとめ役なのか」というデータベースは、平時には「急病時の案内」に使えますが、有事の際にはそのまま「避難所の案内」や「支援物資を届けるルート」として機能します。

「外国人対応」=「地域の安全網作り」

外国人患者対応というと、「通訳サービス」や「おもてなし」といった文脈で語られがちです。しかし、急病センターが目指しているのは、より根本的な「地域全体の安全網(セーフティネット)作り」です。

地域に住む外国人が、医療からも防災情報からも取り残されないようにする。 それは結果として、感染症の拡大防止や、災害時の混乱回避につながり、日本人住民を含めた地域全体の利益になります。「外国人対応は、特別なサービスではなく、地域を守るためのインフラ整備にもなる」。一次救急の最前線が出した答えは、非常に重みのあるものでした。

全国の医療機関へメッセージ

まずは、来た患者さんを断らずに診てあげてください。完璧な準備がなくても、今は便利なツールが手元にあります。それらが当たり前にある環境さえ作れれば、受入れのハードルはぐっと下がるはずです。また、日本はフリーアクセスで、本来なら誰でもすぐに医療にかかれる国です。でも、外国人の方々にとっては文化や考え方の違いもあり、それが難しい場合もあるでしょう。それでも、せっかく日本にいるのであれば、つらい思いをしている方を助けてあげたい。熱が出て不安になった時などに、「ここで診てもらおう」とパッと発想が結びつくような、そんな場所でありたいと思っています。

そのために必要なのは、まずは目の前の患者を拒否せずに受入れること。国籍・言語関係なく、皆さんが平等に安心して医療を受けられる世の中になってほしい。 一次救急の最前線からのメッセージは、多文化共生社会における地域医療の確かな道しるべとなるはずです。

※インタビュー対象の方のご所属・肩書きはインタビュー実施当時のものです。

※各対象の体制等もインタビュー当時のものであり、現在と異なる場合がありますので、予めご理解ください。