好事例インタビュー

院内外の円滑な連携で、多数の外国人患者を受入れ

世界的観光都市・京都の地域医療を支える

京都府/医療法人財団康生会 武田病院

インタビュー実施日:2025.1.10

医療法人財団康生会 武田病院は世界的観光都市・京都の玄関口である京都駅の近くに位置し、多くの外国人患者を受入れている地域の中核病院です。

早くから、地域の様々な関係者を巻き込んで、外国人患者を受入れる体制を整えてきました。

今回は康生会武田病院の武田院長、医事部長の小畑様、患者サポートセンターの藤原様、外国人医療支援部門の金様、大野様にお話を伺いしました。

観光人気の高まりに伴い外国人患者数も増加

武田病院は京都市下京区にあり、急性期・慢性期両方をカバーする地域の中核病院として医療を提供してきました。当院がある京都駅周辺は宿泊施設数が全国で最も多い地域であり、直近では京都市の宿泊者の3人に1人が外国人と言われています。そのため、大変多くの外国人観光客の方が来院します。

日本人と外国人で提供する医療の質に差が出ないようにするため、外国人患者受入れ体制整備を進めてきました。2017年にはJMIPを取得しています。

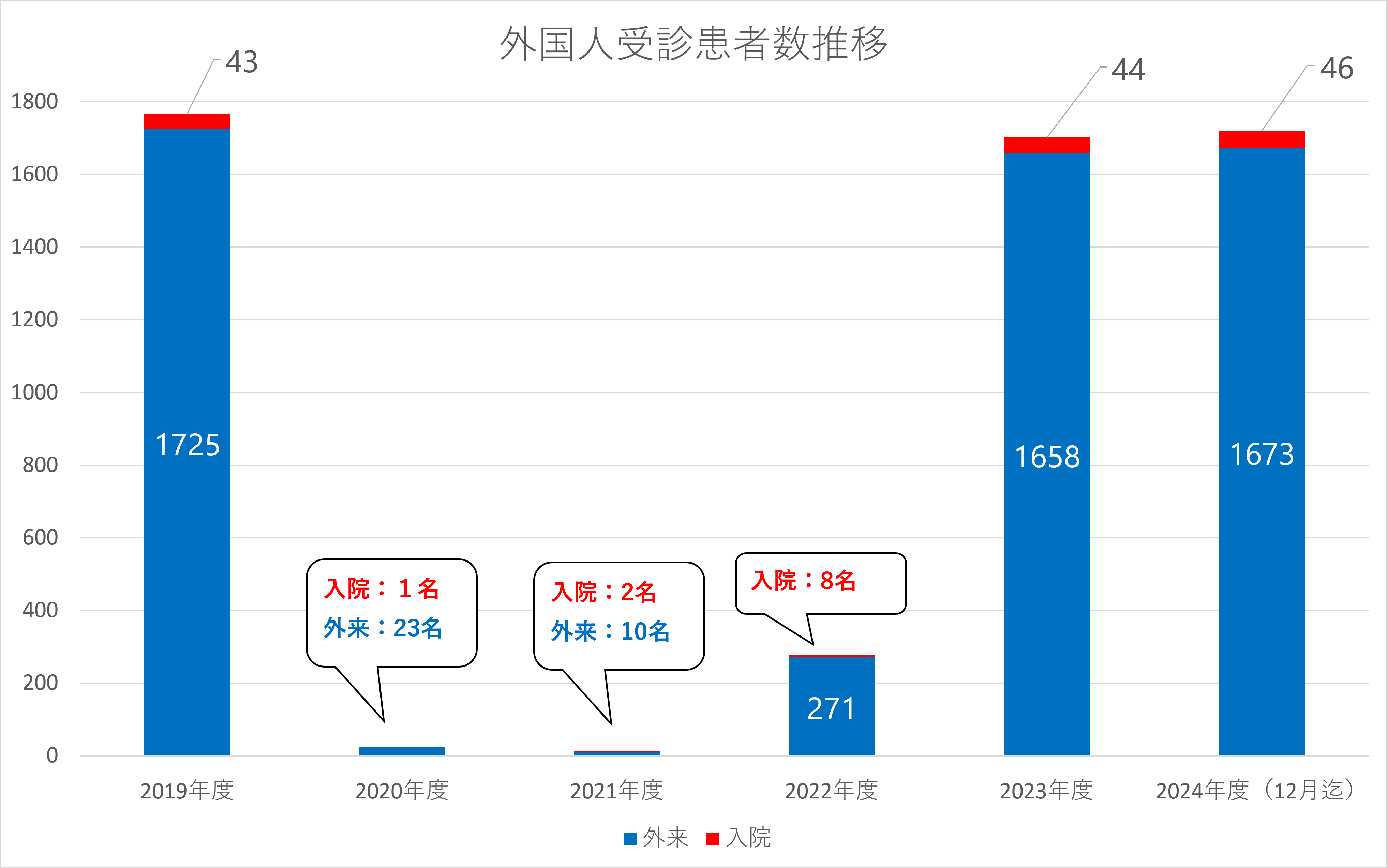

外国人患者数の推移について、コロナ禍前の2019年度においては外来・入院合わせて1,768名でしたが、コロナ禍になった2020年度は24名、2021年度は12名と激減しました。コロナ禍が明けると再度増加に転じ、2022年度は279名、2023年度は1,702名となっています。2024年12月時点で既に1,719名に達しており、今年度は2,000名を超える勢いです。コロナ禍以前は中国系の患者さんが多かったのですが、最近は欧米をはじめとした様々な国の方が来院しています。一方で、以前は富裕層の方が比較的多かったのに対し、最近では医療保険に未加入であったり、治療費の支払いが困難な患者さんも増えています。

院内通訳者とツールの活用で言語の壁を乗り越える

院内には医療通訳者が5名おり、その通訳者が対応できない希少言語や時間帯ではインターネットを用いたリアルタイム通訳を、それでも対応できない場合は携帯型翻訳機を利用しています。外国人患者さんが来院した際には、最初の受付で言語を判別した後、院内の通訳者が患者さんに付き添って、最後までフォローするようにしています。受付の後は診察・検査などがありますが、基本的に患者さんが帰られるまで付き添います。入院の場合は、すべての場面で通訳をすることはできませんが、特にインフォームドコンセントや麻酔の同意など大事な場面では、病棟やドクターからの依頼に合わせて、通訳者ができるだけ対応しています。夜間などの通訳者がいない時間帯は、外部のWEB通訳ツールを使用しています。

外国人患者受入れの苦労|領事館への連絡、医療制度の違いの説明

外国人の受入れでは日本人ではあまり発生しないようなことも起こります。例えば、観光で日本に来ていた患者さんが亡くなったケースでは、同行のまだ10歳ぐらいのお子さんが1人で日本に残されてしまったことがありました。最終的には、領事館に連絡してお子さんを保護してもらうことができました。

また、医療文化・制度の国による違いが原因で、患者さんの理解を得るのに苦労することもあります。例えば、診察をせずにすぐに薬が欲しいという要望も少なくありません。その際は「先生の診察を受けないと薬の処方ができない」という日本の医療制度を説明するのですが、納得してもらうのに時間を要することもしばしばです。欧米から来た患者さんで、母国の総合内科で処方されている薬の処方を求められたのですが、その薬が日本では心療内科や精神科で処方されるもので、その診療科がない当院では処方が難しいというケースがありました。そのような場合は、診療科の違いについて説明する必要があります。

できる限りの対策を実施し、未収金を限りなくゼロに

当院では、外国人患者さんによる未収金は1件に抑えられています。

その1件は、精神的に不安定な方が救急車で来院され、当院で治療を行ったのですが、治療費を支払われずに帰ってしまったというケースです。職員が患者さんの宿泊ホテルまで行き、父親も含めて話した上で帰国後に支払う約束を頂いたのですが、帰国後に連絡したところ、患者さんが亡くなったためお金は支払えない、ということで未収金となりました。

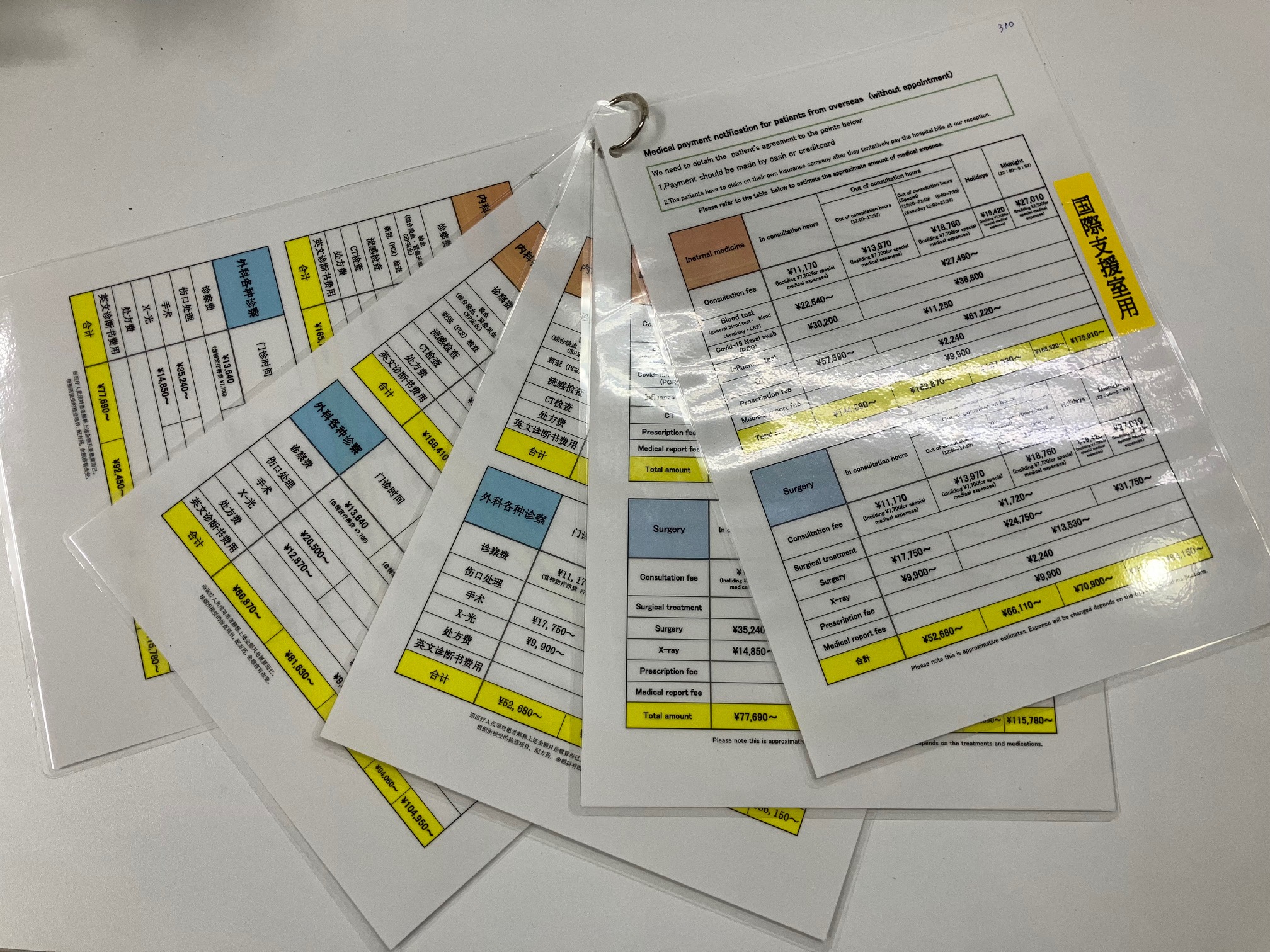

当院では、必要な医療費について、概算でかかる見込み金額を事前に提示した上で医療を行うようにしています。当然、中には払えないという理由でお帰りになる患者さんもいます。命に関わるような緊急手術のケースでは、診療価格をディスカウントせざるを得なかったこともありますが、事前の概算提示で支払い能力を確認し、丁寧な説明をすることで未収金の多くを防ぐことが可能です。

夜間休日は対応が難しくなりがちですが、当院は医事部職員が24時間365日常駐しており、夜間や土日に退院する場合でも費用を請求できるようにしています。もちろん、日曜日や祝日の退院は極力避けてもらうよう、医師にも協力を依頼しています。また、当院では患者サポートセンターが病床管理を行い、医事部病棟担当者と外国人医療支援部門と密に連絡を取ることにより、各患者の退院までのスケジュールを把握するようにしています。そのため、たとえ外国人の対応であっても、基本的に次の段階が予測できるため、よほど突発的なことが生じない限り、大きな問題にはならないという仕組みで運用しています。

「Bridge The Gaps」をモットーに円滑な院内連携を実現

当院では「Bridge The Gaps」をモットーとし、患者さんやそのご家族を中心として、医師・看護師・コメディカルや事務などすべての職員が垣根なく同じチームとして対応することを目指しています。院内の職域間のギャップ、患者さんとのギャップ、さらには地域医療機関とのギャップをなくしていくことを今まで推し進めてきました。その取り組みの1つとして、患者サポートセンターを「各診療科や地域と連携してベッドコントロールをする部署」としてつくり変えました。その結果、入院中の外国人患者さんにおいては、通訳者の手配や医療費の支払いの予測を立てて対応できるようになりました。また、院長、事務長、看護部長、患者サポートセンター、医事部、総務部が話し合う患者サポートミーティングを毎週実施しています。そこでは、外国人対応についても話し合うようにしています。

対応困難事例発生時は、院長の判断が必要な場合に気兼ねなく相談できるのも大きいと思います。まず、夜間・日曜・祝日であっても医事部長に連絡が来ます。その際に院長判断が必要な場合は院長にすぐ電話をして指示をもらうことができるため、トラブルを防ぐことができています。

地域連携を積極的に行うも、万博に備えて更なる連携強化が必要

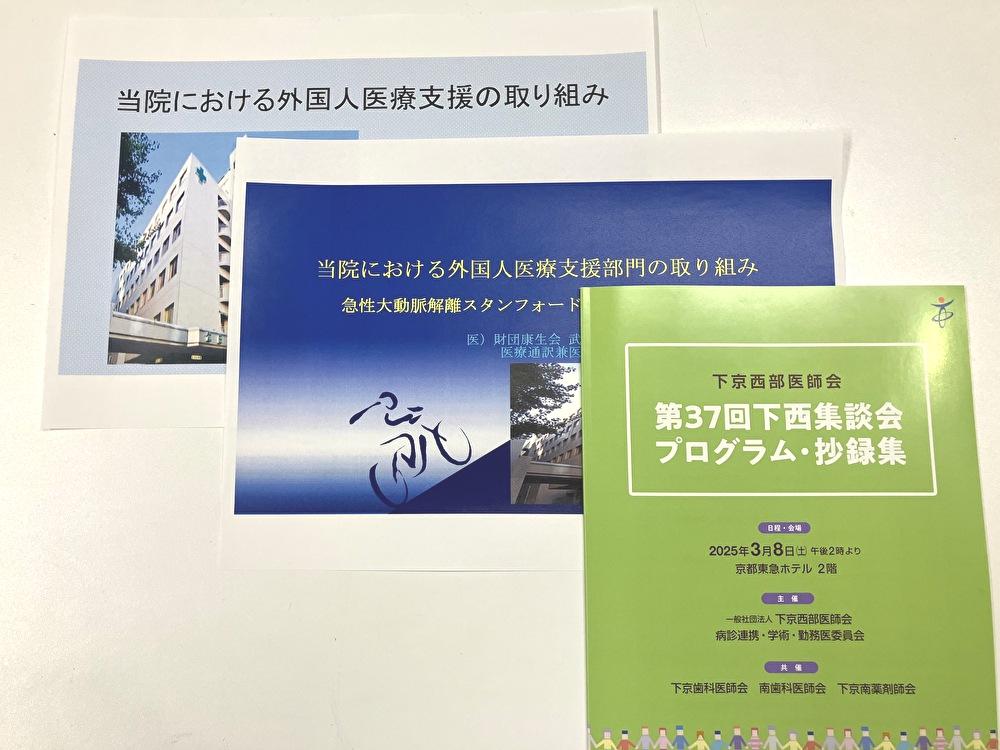

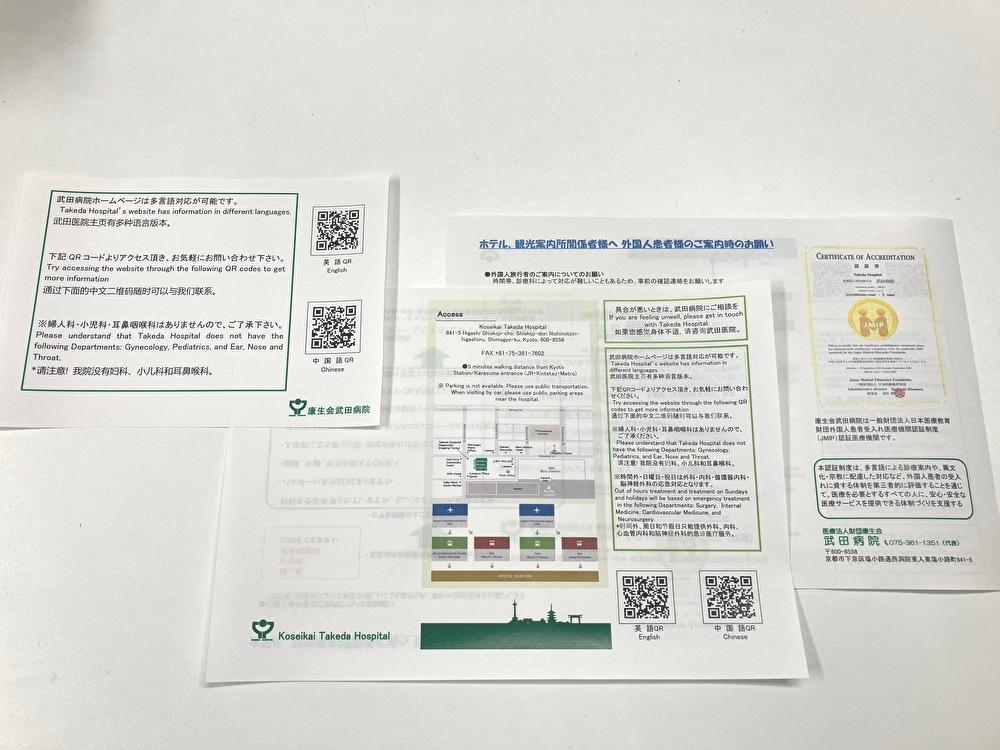

当院近隣のホテルでは外国人の宿泊客が多く、外国人観光客が飛び込みで小さな診療所を受診することも多いと聞いています。そのため、ホテルや診療所の受付の方などが当院を案内する際に困らないように、当院ホームページにアクセスできるような紹介チラシを作成し配布しています。また、当院が多言語に対応していることを地域関係者の方に周知することを目的に、地区医師会が主催する事例発表の場で、外来・入院での外国人患者の事例を紹介しています。

また、市内の医療機関との連携強化も必要だと考えています。多言語で対応できる体制を十分に整えることが難しい病院が大半です。大学病院であっても、外国語が話せるスタッフが、受付から診察、場合によっては手術・インフォームドコンセントまでカバーするのは難しいこともあります。そのため、外国語対応が難しいという理由で、外国人患者が当院に下り搬送されることもあります。外国語対応が難しい場合は対応が可能な病院に搬送したり、診療科によっては専門性がより高い病院に搬送したりする調整など、連携体制を強化する必要があると思っています。

京都市では、2025年4月からの大阪万博で観光客がさらに増加すると思われます。旅行代理店の方のお話によると、万博の開催地である大阪に加えて京都も含めた旅行パッケージが販売されているそうです。

万博に備えて医療のセーフティネットを構築する事が急務ですが、その動きは鈍いようです。医療機関同士だけでなく、より上位のレベル、例えば行政からの連携支援も重要であると思います。

体制整備にかかる費用等の支援に期待

外国人患者の未収金については、どれだけ対策していても起こることがあります。先ほどの領事館へ連絡した場合など、病院が単独で対応できる範囲を超えることもあるため、未収金回収についてのサポートやマニュアルなどがあると助かります。また、外国人観光客による20万円以上の未収金について、海外では情報を登録することで再入国審査が厳しくなる制度がありますが、お金が返ってくるわけではありません。現場としては、未収金回収の努力をしていることが証明できれば、損失を補填してもらえるような制度があれば、少しは気が楽になると思います。

当院では医療通訳の人件費や事業費、対応に要する時間等を踏まえて訪日外国人患者さんの医療費を1点30円に設定していますが、実質的な利益は必ずしも十分ではありません。外国人の受入れにおいては、大柄な患者さん用のベッドの新規導入、宗教的な要望に応じた食事の提供など、まだまだ課題も多く、金銭面での補助をしてもらえると助かります。

常なる改善を続け外国人患者受入れ体制を

今回、JMIPの審査項目には新たに「災害対応に関する項目」が設定されました。それにより、災害時でも外国人患者さんを日本人と同じように扱う体制が十分ではないことに気づきました。院内の避難経路を示す掲示やアナウンスは英語対応しているのですが、例えば医療者が病院まで来ることができない場合などは、地域の医療機関との連携による外国人対応を考える必要があります。今年度、多くの課題について下京区と南区の区役所(京都市)や地域医師会と協議することもようやく始まりました。今後も、外国人患者の診療体制の質向上につきましては、先進的な視点をもたらして下さることをJMIPには期待しています。当院としても、現在の外国人患者の受入れ体制レベルを維持しつつ、更なる進化を目指していきたいと思っています。

※インタビュー対象の方のご所属・肩書きはインタビュー実施当時のものです。

※各対象の体制等もインタビュー当時のものであり、現在と異なる場合がありますので、予めご理解ください。