好事例インタビュー

医療関係団体と行政との連携が生んだ、あらゆる医療機関が利用できる通訳システム

愛知県 社会活動推進課 多文化共生推進室 多文化共生推進グループ

インタビュー実施日:2019.3.1

医療関連団体と行政との連携が生んだ、あらゆる医療機関が利用できる通訳システム

愛知県在住の外国人は、東京都に次いで全国の都道府県で第2位の23万5千人余り※1。愛知県にとって医療機関への外国人の受入れは急を要する重要課題の1つでした。そこで平成24年度より導入されたのが「あいち医療通訳システム」。画期的なシステム構成と右肩上がりの実績で話題を呼んでいます。運営事務局の窓口である、愛知県 社会活動推進課多文化共生推進室 多文化共生推進グループ 主事の久保田健吾氏にお話を聞きました。

※1 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2018年1月1日時点)より

行政、医療、大学の3者連携のシステムが誕生

外国人生活者の要望から設立された「あいち医療通訳システム」

愛知県は製造業関係の大企業が多く、その下請けの工場まで入れると外国人労働者へのニーズは引く手あまた。それに応えるように外国人県民も増えていったと推測されます。そのような中、愛知県では平成20年度に「あいち多文化共生推進プラン」を策定。行動目標の1つとして「外国人県民も暮らしやすい地域づくり」を掲げ、日本人県民と外国人県民がともに、安心して生き生きと暮らせる地域づくりの一環として、日本で生活していくうえで必要な情報をすべての外国人県民に行き渡らせることを目的に、多様なメディアを活用した多言語による情報提供をより一層充実させる取り組みを行ってきました。「あいち多文化共生推進プラン」の中では、「外国語による対応が可能な医療機関の情報提供や医療通訳人材の育成・配置を含めて、言語や習慣などのちがいに配慮した行政サービスが求められています。」と記載されており、県として医療通訳に関する取り組みを行っていく必要性が謳われました。医療通訳の必要性は県の調査結果にも表れており、県が独自で外国人県民に対して行った調査では、「医療機関などに行く際に困ったり、不安に思ったりすることは何ですか?」という問いに対して、「通訳がいる医療機関などが少ない」という答えが第1位になりました※2。また別の調査では行政への要望として、「医療通訳など医療・保健に関して、外国人への対応を充実さてほしい」が最も高いという結果が出ました※3。

そして平成22年度に「あいち医療通訳システム検討会議」を設置し、医療通訳システムの構築を開始したのです。久保田氏は、「行政の思いとしては、日本人であれ外国人であれ、困っている県民の環境を良くしたいということが大前提です。大きな病院ではなく診療所やクリニックといったかかりつけ医でも、全県で使えるような医療通訳の体制整備が必要でした」と話します。平成22年度は国の「緊急雇用創出事業基金事業」を財源としてシステムの実証実験などを行い、23年度の試行的運営を経て、24年度から「あいち医療通訳システム」の本格運営を開始しました。

※2 愛知県内の定住外国人1,004 名へ行った調査結果より(出典:「あいち医療通訳システム調査検討業務 報告書」、平成23年3月)

※3 愛知県内で外国人県民の多い上位16市に居住する満20歳以上の外国人県民を無作為に8,000名抽出して行った「平成28年度愛知県外国人県民アンケート調査」より

行政が主導し、医療関連団体、大学と連携したシステムを確立

「あいち医療通訳システム」の特徴は、医療関連5団体、愛知県と県内54の市町村、県内3大学の全63団体で構成される「あいち医療通訳システム推進協議会」以下、本協議会)の存在です。本協議会は全体を統括する代表者会議であり、システムの仕組みや運営の方向性を決定する。「すでに神奈川県、京都市が独自の医療通訳システムを運営していたので、参考にさせていただきつつも、本県にはどんなアレンジが必要なのかを検討していきました」と、久保田氏。外国人支援のNPO団体や拠点となるような特定の医療機関を協議会の構成員にすることも検討したが、愛知県では幅広くどこの医療機関でも使えるシステムを目指し、医師会や病院協会をはじめとする医療関連団体を構成員にしました。NPO団体には検討の段階で意見を聞いて参考にしたといいます。そして医療通訳者養成のために、大学を巻き込みました。

[あいち医療通訳システムの体制図]

「あいち医療通訳システム」における行政・医療関連団体・大学それぞれの役割は次のとおり。行政は愛知県が50%、54市町村が50%の割合でシステムの運営費を負担するとともに、愛知県県民部社会活動推進課多文化共生推進室が推進協議会の事務局機能を担い、協議会を取りまとめています。医療関係団体は医療現場の実態や専門知識を提供するとともに、医療機関へシステムの利用を推進します。大学は医療通訳者の養成のために、研修プログラムを組み立てたり、研修に講師を派遣したりします。この3者の連携が「あいち医療通訳システム推進協議会」の構成の一番の特徴だといえるでしょう。久保田氏は普段医療とのかかわりの少ない行政の部署(特に多文化共生推進室)が医療機関と連携するのは難しかったのではないか、という質問を受けることがあるとのこと。「システムを作った後で医療機関に協力をお願いするのは確かに難しいでしょう。本県の場合、最初から医療関連団体に協議会の重要なメンバーとしてかかわっていただいたことで、スムーズな連携につなげることができたのだと思います」と話します。

また、医療通訳者の養成は、募集から始まり語学の筆記試験、面接試験、そこを突破した方に7日間、計36時間の研修を行い、さらに認定試験を実施します。合格できた方だけが認定通訳者になれるという狭き門です。研修では座学で知識を得るとともに各国の文化や心構えを学び、大学から招いたそれぞれの言語ごとの講師とともにロールプレイを行っています。座学では構成員である大学からの講師のみならず、他県から医療通訳の権威の方を招いたり、外国人支援のNPOで活動している方や医療ソーシャルワーカーを呼んだりして、実際の医療現場について学ぶこともあります。

事務局の担当者が足しげく各所に通い、徹底的に説明を実施

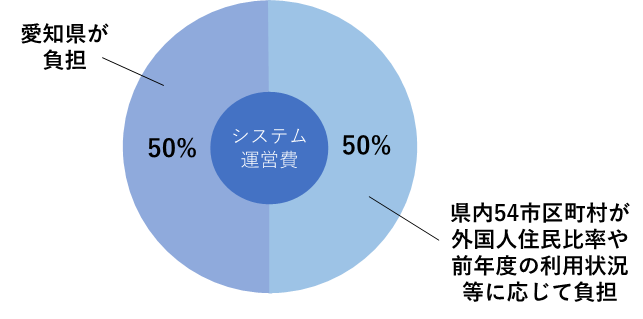

平成22年度の策定から24年度の本格運営まではたったの2年間。久保田氏は、「ここまでスピーディーに運営にこぎ着けたのは、立ち上げ当初の事務局担当者の情熱と努力が大きかったと思います」と語ります。県としての重要課題ではあったものの、同じ行政内であっても、各市町村が外国人住民の割合や前年の利用状況などに応じて運営費を負担するという形をとっているため、設立当初は費用負担が多い市町村には難色を示されることがあったとのこと。当時の事務局担当者が足しげく各所に通い、徹底的に説明して理解を得ていったといいます。その甲斐あって、県内全市町村を協議会の構成員とすることができたと考えています。今では、外国人住民がますます増加する現状に、市町村担当者からは「県が取りまとめてくれているお陰で、個別に対応する必要がないので助かります」という声も上がっているとのこと。「もっと対応言語を増やしてよ」と要望を出されることもあるほど、各市町村の理解は深まっているそうです。

[あいち医療通訳システムの運営費の内訳]

また、当時の事務局担当者は、医療関連団体に対しても、何度も会って協力をお願いしたといいます。その結果、医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会という県内主要5団体が協議会の構成員として参加することになりました。

運営は順調。利用件数は年々右肩上がりの傾向に

診療所やクリニックにまで医療通訳利用の輪が広がる

「立ち上げからこれまでは軌道に乗っているといえますね」と、久保田氏。利用医療機関は29年度の実績で133箇所に上り、内訳は病院が約50%、診療所・クリニックが約30%、保健所・行政関係が約20%。利用件数は24年度のスタートからほぼ年々右肩上がりで伸び、29年度の1年間では通訳者の派遣が1,174件、電話通訳が563件、文書翻訳が45件、保健所などでの利用が128件でした。電話通訳をシステムに組み込んだのは、全国でも早い方だとのこと。医療関連団体から挙がった、「必ずしも事前に申し込みができるとは限らず、急患のためにも電話通訳の必要性は高い」という意見を汲んだ形です。

利用医療機関が順調に伸びた要因は、すでに医療通訳のニーズを感じていた機関が多く、なおかつ設立当初からの医療関連団体の参画により、医療機関が利用しやすいシステムが確立できたため。久保田氏は、「医療機関は最低限の利用料金で、医療通訳が必要な時に利用できるという立場。メリットはあってもデメリットは感じにくいシステムになっていると思います」と話します。医療関連団体からの啓発も後押しになり、各医療機関からは比較的スムーズに理解が得られ、利用数を伸ばしていきました。

10年近い運営期間の中で、新たな課題や改善点も浮上

長年運営してきた中で、見直しが必要なところも出てきたといいます。その1つが、現場の声が拾いにくい点。利用医療機関の現場担当者や外国人支援NPO団体、コーディネーター、認定通訳者、外国人患者という現場の当事者が協議会の構成員に入っていないことがその一因です。現時点では医療通訳業務終了後に利用医療機関や通訳者から提出される完了報告書に加え、年に数回行われる通訳者のフォローアップ研修の際にコーディネーターから現場の意見を回収するくらいしか事務局と現場の接点がありません。久保田氏は、「現場の方にはそれぞれの想いがあります。これをシステムとしてどこまで反映できるかが、立ち上げ当初からの大きな課題だと思います」と話します。

2つ目の課題が、認定通訳者は一定の技術を持った方たちであるのに、有償ボランティアとしての報酬しか支給できていない点。もともと外国人県民のために役立ちたいという志がある方たちとはいえ、低報酬が続くとどうしても疲弊して、モチベーションが下がっていくという懸念があります。報酬を増やそうとすると利用医療機関の負担が増えてしまうので、これを回避するために医療通訳を医療点数化してほしいという要望を、県として厚生労働省に出しているのだそうです。

そして3つ目の課題は、対応言語を増やすこと。特にベトナム語のニーズが急激に高まり、通訳者の数が全く追い付いていません。近年、東南アジアから感染症が広まるという問題があり、保健所や保健センターで東南アジアの言語の利用が増えていますが、そもそも医療通訳者を養成する指導者が少ないという課題が。「言語の壁だけではなく、文化の壁もあります」と久保田氏。言葉がしゃべれるだけでは不十分で、文化的背景まで分かっていてこそ真の医療通訳者。その養成に引き続き力を入れていきたいそうです。