好事例インタビュー

北海道帯広市で十勝の外国人医療を支える

外国人にも日本人と変わらない医療提供を目指して

北海道/社会医療法人北斗 北斗クリニック・北斗病院

インタビュー実施日:2025.1.22

中央:社会医療法人北斗 北斗クリニック 岡田事務長、右:社会医療法人北斗 ほくと自立支援ホーム カンタキあおぞら 大島事務長

(昨年度まで 北斗病院 地域医療連携推進課 課長)左:社会医療法人北斗 北斗病院 地域医療連携推進課 セリバノフ副課長

社会医療法人北斗は「革新に満ちた医療への挑戦と新たなる組織価値の創造」を理念に、常に高度な医療技術の提供と、地域での細やかな医療・保健・予防・福祉のネットワークを広げる取り組みを続けている社会医療法人です。

中心となる北斗病院・北斗クリニックは北海道帯広市に位置し、十勝医療圏の中核病院として地域医療を支えており、外国人患者についても「医療に国境はない」という理念のもと日本人と変わらない医療を提供できるように様々な取り組みを行っています。

今回は北斗クリニック事務長で臨床検査技師の岡田様、外国人患者対応を担当されている大島様、セリバノフ様にお話を伺いました。

在留外国人に加えて観光客の外国人患者も来院

北斗クリニックでは1日に500~600人の外来を受入れています。外見で外国人だと判断できない方もいますし、統計を取っているわけではないのですが、平均すると1日2~3人の外国人患者が来院されているかと思います。なので、延べ100人近くの外国人患者を1カ月で受入れていると言えるでしょう。国籍は、ベトナムなど東南アジアの技能実習生やモンゴルの方などが多くいらっしゃいます。また近くに帯広畜産大学がある関係でその留学生も来られますし、JICAの研修施設からはアフリカの方が来院されることもあります。

在留外国人がほとんどですが、観光客の方が来院したり救急搬送されて入院したりする場合もあります。昨年はアメリカの旅行者の方が入院していたケースがあり、直近でもマレーシアの方が手術を受ける予定となっています。観光客は主にトマムやサホロなどの観光地から来ているケースが多く見られます。

メディカルツーリズムの受入れをきっかけに体制整備を推進

当法人が外国人患者を受入れる体制整備に取り組み始めたきっかけは、2013年にロシア極東のウラジオストクに画像診断センターを開設したことです。画像診断の結果、そこで治療が難しい方を積極的に受入れていこうと外国人患者受入れ体制整備を推進していくことになりました。もともと当法人が外国に対して抵抗がなかったことが、スムーズに受入れが進んだ理由の1つでしょう。前理事長が「医療には国境がない」という信念を持ち、例えばEPAの枠組みで看護師をインドネシアやフィリピンから受入れたり中国から修練医を受け入れたりしていたこともあって外国人に対する壁というのは低かったと思います。

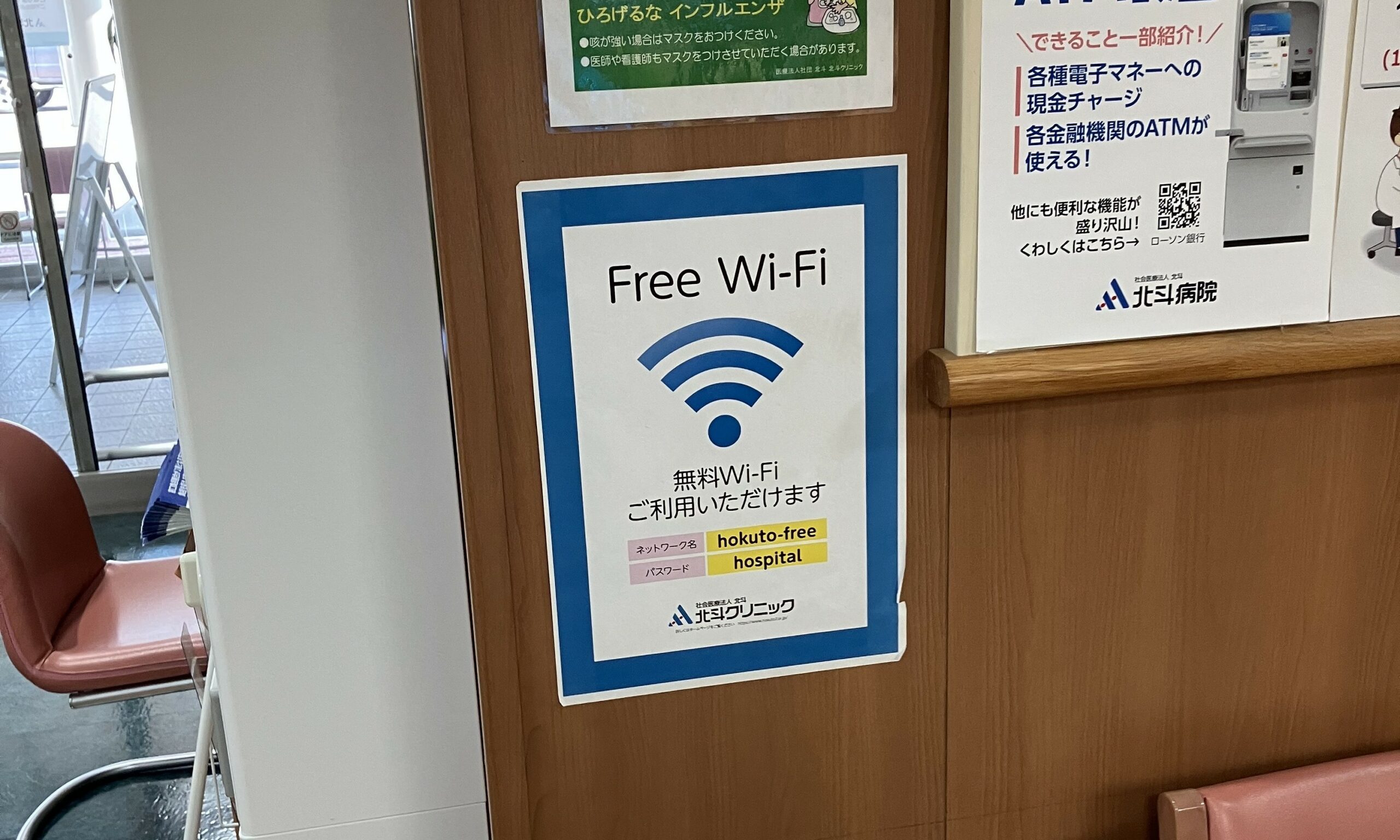

外国人患者の受入れ体制整備としては、補助金を活用してタブレット端末を購入したり、院内のWiFiを整備したりしました。

院内WiFiの掲示

ロシアからの受入れについては、患者さんの費用負担の大きさなどから、実際には受入れにつながったケースは多くはありませんでしたが、それをきっかけにモンゴルや中国などからも治療や検診で外国人の受入れをしていました。しかし、コロナ禍で患者数が激減したこともあり外国人患者の受入れ体制も縮小していました。

ところが、コロナ禍以降、帯広市や周辺地域に住んでいる外国人の方の来院が非常に増えました。メディカルツーリズムに力を入れていた際にJIHの認証を取得していたことや、外国人患者受入れの拠点病院として登録されていることからなのか、「帯広の外国人患者受入れは北斗」という認識が広まっているようです。患者数が増えた結果、縮小していた外国人患者の受け入れ体制の影響もあり、外国人医療コーディネーターや院内通訳者の業務負荷が増加しました。近いとは言え別棟となっている北斗クリニックと北斗病院を都度行き来しなければならず、本来業務にも支障が出始めたため、遠隔医療通訳や機械翻訳のツールを導入して受入れ体制を強化することにしました。

ツールを使用して言語の違いに対応

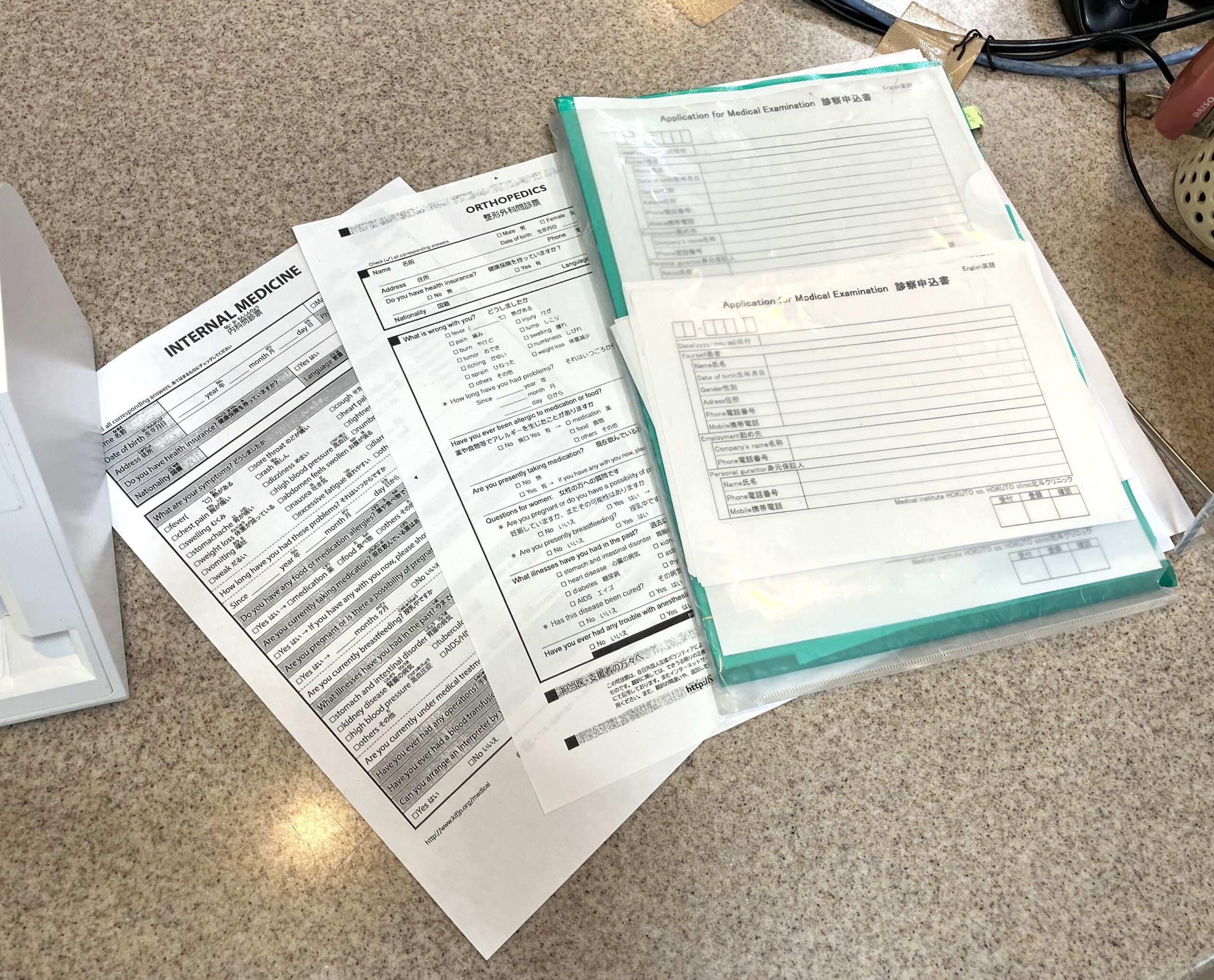

外国人患者さんのうち、言語のサポートが必要な方というのは大体半分くらいです。また、多くは通訳できる人が一緒についてきたり、自分の端末で翻訳をしようとしたりします。北斗クリニックでは外国人用の問診票を準備しているので、受付の段階で日本語が難しい方にはそれを渡します。また、コミュニケーションを取る際には配置してあるタブレット端末で主に機械翻訳を利用しており、それでも困った時は遠隔医療通訳を使える状態にしています。機械翻訳では、病院の専用タブレット端末と患者さんの端末(スマホ)の間で、機械翻訳を通してチャットができるサービスを使っています。多少の雑踏の中でも、うまく吹き込むことができるので便利です。

北斗クリニックで使用されている多言語問診票・診療申込書

北斗病院では、外国人患者さんが来院した際、すぐに英語が堪能な医療コーディネーターに頼るのではなく、まずは通訳用タブレット端末を用いてスタッフ自身で対応できるように周知しているところです。受付で対応するスタッフに使い方説明会を開催したり、デモとして実際に機械翻訳・医療通訳アプリを操作してもらったりすることで、事務スタッフも徐々に慣れてきていると感じます。また、日本語でのコミュニケーションが難しい患者さんだと分かるとすぐに院内通訳者を呼ぶ医師もいましたが、ツールの使い方に慣れてくると、徐々に医療通訳者なしで対応してくれるようになってきました。その結果、外国語対応できるスタッフが呼ばれる頻度は少なくなり助かっています。外国人患者さんの対応をする中で印象的なのは、通訳ツールや院内通訳者が間に入って言語が通じると、患者さんがとても安心してリラックスした表情になることですね。外国人患者さんは体の不調に加えて、言葉や意思が通じないことで大きなストレスを感じていますので、言葉が通じることでとても安心されるのだと思います。

北斗病院に配置されているタブレット端末

外国人患者さんの対応にかかる時間の短縮は今後の課題

外国人患者さんの対応に時間がかかることは大きな課題の1つです。受付から問診、検査、診察、追加の検査、結果の説明、会計、薬の処方といった一連の流れで、通訳・翻訳をすると日本人の患者さんに比べて単純に時間が2倍以上かかってきてしまいます。外国人患者さんの対応には、やはり時間と手間がかかりますし、ツールの整備にもお金がかかります。日本の健康保険証を持っていない方については、事務手数料という形で通訳・翻訳などに係る費用を追加で頂くことは出来ますが、保険証を持っている方についてはどれだけ追加のサポートが必要であったとしても日本語が話せる患者さんと同様、健康保険の範囲でしか請求できません。

外国人患者さんについてはこれからどんどん増えてくると思いますので、外国人患者さんに対する病院の手間について、加算などによる上乗せができると助かりますね。

外国人患者さんに対して、来院前の支援の必要性を実感

また、外国人患者さんの対応において、当院にはない診療科が必要となるケースがあり困っているところです。当院は外国語の対応ができるという評判を聞き、婦人科や泌尿器科など当院にない診療科が適応となる症状でも来院されるケースがあり、すべてに対応出来ないのは心苦しく思っています。

そのため、事前に外国人患者さんもどの病院を受診すべきか検討した上で来院頂けるような仕組みが出来ると良いなと思います。当院では対応できない疾患については他院を紹介はするのですが、紹介先が外国語対応しているかは分からないので、そういったまとまった情報があると良いと思います。

十勝地域はインバウンド旅行者が多くはないので、今は何とかなっているかもしれません。ただ、帯広空港にも国際線を誘致するといった話があるように、今後、インバウンドの動きが活発になれば、行政や他の医療機関との連携は重要になってくると思っています。

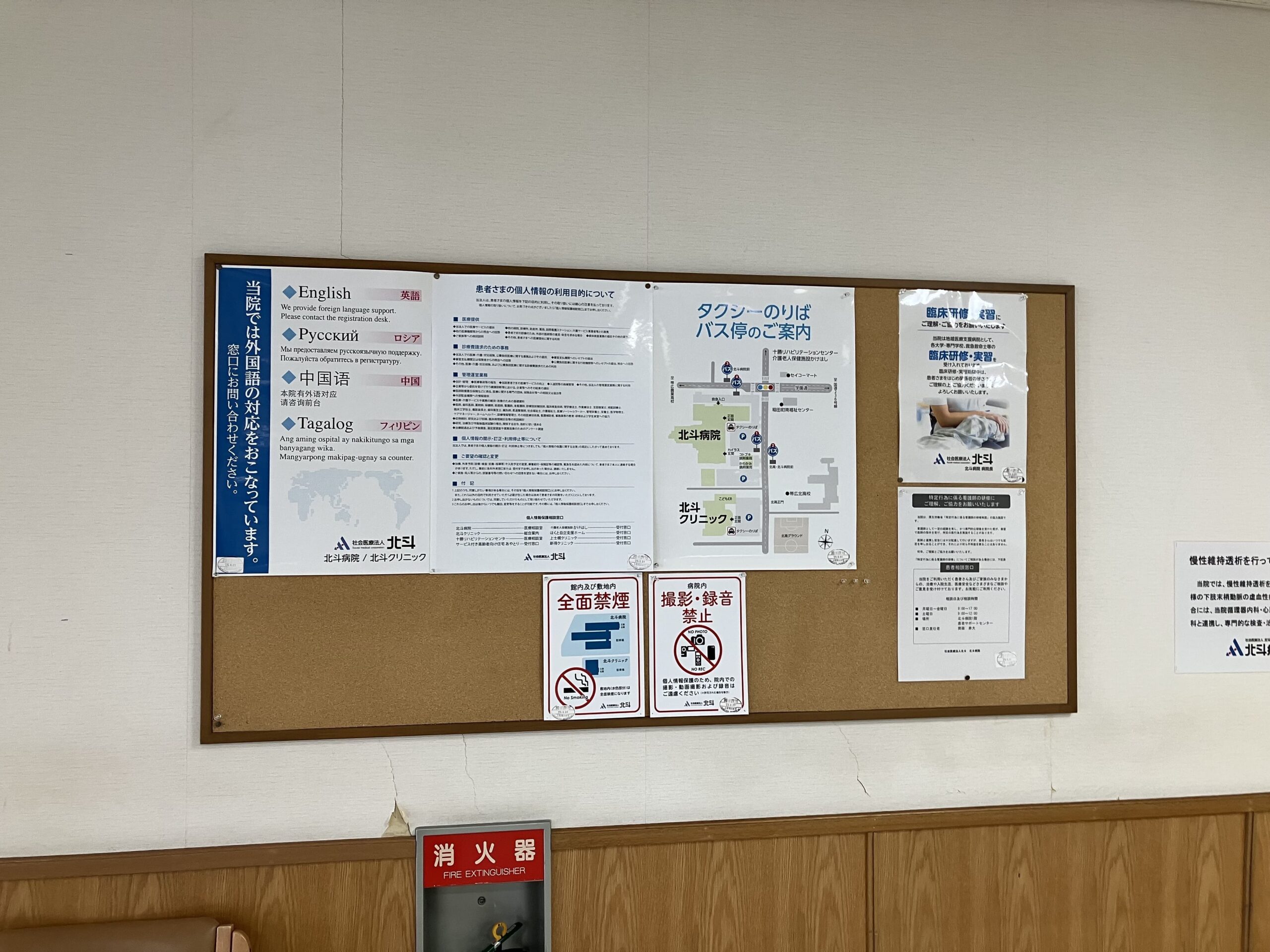

北斗病院の掲示物

スタッフに外国人とのコミュニケーションに対する心の壁を乗り越えてもらう重要性に気づく

当院スタッフに外国人患者対応について周知をしていく中で、まず外国人とのコミュニケーションに対する壁をなくすことが重要だと気付きました。「自分は英語が苦手だから」と思っている人が多いんです。そのため「意外とやってみると何とかなった」という成功体験を増やすことは重要だと思いますし、スタッフが最初の壁を乗り越えられるように工夫ができるといいと思います。機械翻訳・通訳ツールの活用はもちろん、やさしい日本語の講習や、機械翻訳の上手な吹き込み方などのレクチャーがあるとさらに良くなるのではと思っています。

今後も日本人と変わらない医療を外国人に届けたい

環境の変化に伴って、本業の経営は厳しさを増してきています。そのため外国人患者さんの対応には時間や人手がかかることを考えると、外国人患者の受入れを積極的に拡大するというのは難しいのが実情です。とはいえ、「医療に国境はない」という思いは変わらないので、困っている患者さんがいれば、外国人でも日本人と同じように医療サービスを受けることができる体制を維持していきたいと思っています。

※インタビュー対象の方のご所属・肩書きはインタビュー実施当時のものです。

※各対象の体制等もインタビュー当時のものであり、現在と異なる場合がありますので、予めご理解ください。