好事例インタビュー

「外国人に『選ばれる』県やまなし」を目指して

電話医療通訳モデル事業を通して医療機関の外国人患者対応を支援

山梨県/山梨県 多様性社会・人材活躍推進局 男女共同参画・外国人活躍推進課

インタビュー実施日:2024.12.25

山梨県 多様性社会・人材活躍推進局 男女共同参画・外国人活躍推進課

外国人患者受診環境向上モデル事業の取り組み

山梨県では、2024年度6月末時点の在留外国人数が22,547人と県全人口の約3%を占めるまでに外国人が増加しています。県では令和2年に「やまなし外国人活躍ビジョン」を作成し、外国人が安心・安全に働き・暮らせる社会の実現のため、様々な取り組みを行っています。

今回は、山梨県 多様性社会・人材活躍推進局 男女共同参画・外国人活躍推進課の江原様から、「外国人患者受診環境向上モデル事業」の取り組みを中心にお話をお伺いしました。

山梨県ではベトナム人を中心に外国人住民が増加

山梨県内では、令和6年6月末時点で合計22,547人の外国人住民が住んでおり、山梨県総人口の約3%を占めています。県内の在留外国人は、リーマンショック等の影響で2008年をピークにいったん減少したものの、2015年から再び増加し、日本人が減少している中でも外国人は増加を続けています。

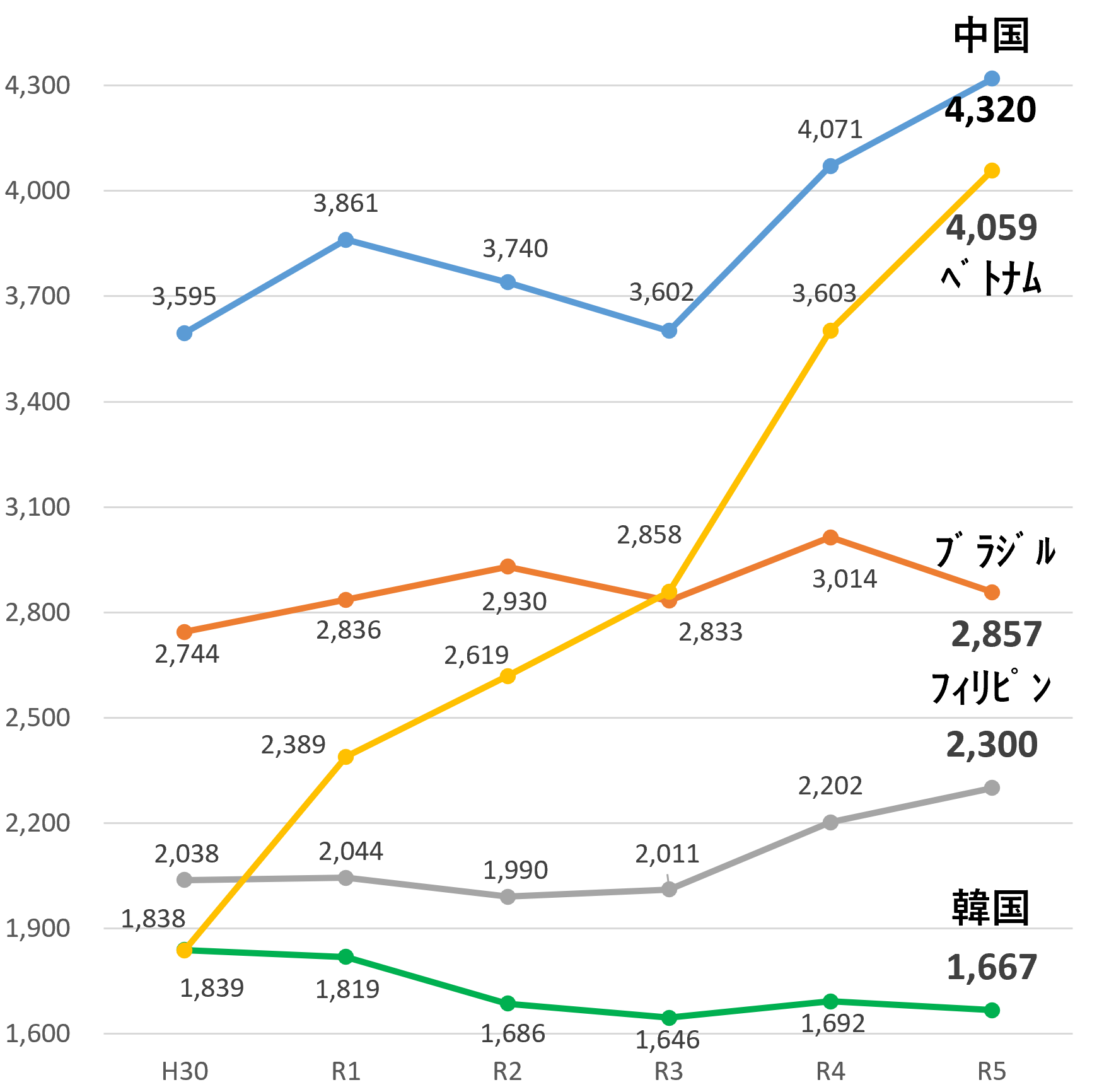

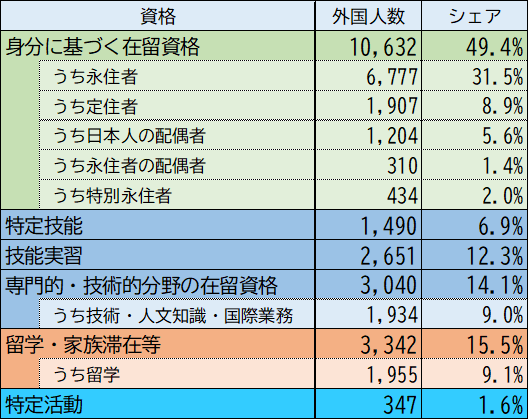

外国人住民の国籍の上位5か国は、令和5年12月時点で1位から中国、ベトナム、ブラジル、フィリピン、韓国の順となっています。中でもベトナム国籍の方の増加が著しく、おそらく令和6年12月末時点には中国籍の方の数を超えるだろうと予想しています。県内で暮らす外国人の出身国数は100を超えており、多国籍化も進んでいます。在留資格別でみると、約半分が永住者や定住者、日本人の配偶者など身分に基づく在留資格です。残り半分が、技能実習や特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学や家族滞在などの就労や就学に関する在留資格の方です。

法務省「在留外国人統計」を基に山梨県が作成(各年12月末時点の数値)

「外国人の第2のふるさと」へ|外国人が活躍できる地域づくりの取り組みに関する方針を策定

全国的に人口減少が進む中で、増加する外国人住民の「産業や地域社会の担い手」としての重要性はより高まっており、それに伴って地域の国際化や多文化共生化の重要度も増していると認識しています。自治体においては、「生活者としての外国人」という視点での新たな行政ニーズへの対応が必要となっています。

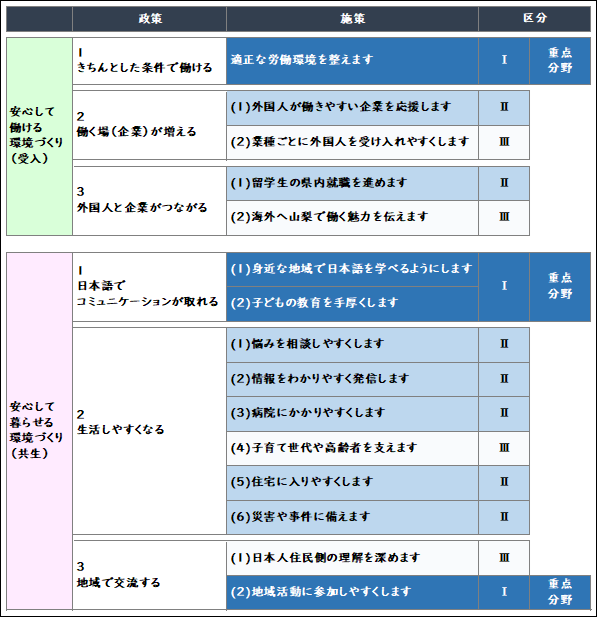

本県においても、日本人住民も外国人住民も共に地域を支える主体であるという認識のもとで、地域社会の構成員として共に生きていくための環境づくりを構築することの必要性が高いと判断し、外国人の活躍という切り口で各種政策を進めることになりました。そこで、令和2年に「やまなし外国人活躍ビジョン」を策定しました。ビジョンでは、県として外国人の活躍に重点を置いて取り組むことを宣言すると同時に、県民・市町村・企業・各種団体などと一緒に着実に取り組みを実行するための共通認識として位置づけ、県の基本的な考え方と中期的な取り組みの方向性を示しました。「外国人に選ばれる県やまなし」を基本目標として、外国人が安心して働き暮らせる環境づくりを通じて、外国人の皆さんにとって「第2のふるさと」となる県を目指すこととしています。「やまなし外国人活躍ビジョン」で方向性を示した後、各取り組みに実効性を持たせて有意義で持続可能なものにすることを目的として作成したのが「やまなし多文化共生社会実現構想」です。ここでは、多文化共生社会実現へのあるべき姿(すべての人が大切にすべき理念や心構えと多文化共生社会の目指すべき方向性)を示しました。さらに同構想においては、外国人が安心して働き・暮らす上での課題を、9つのテーマと3つのライフステージに応じて分類・整理しました。

ビジョンに基づき、外国人医療に関しても施策の方向性を決定

「やまなし外国人活躍ビジョン」に示された2つの施策目標のうちの一つが「外国人が安心して暮らせる環境づくり」です。その中に、「病院にかかりやすくします」という項目をおき、病院でコミュニケーションを取りやすくすることで安心して医療を受けられるようにするための施策を位置づけました。

出典:山梨県

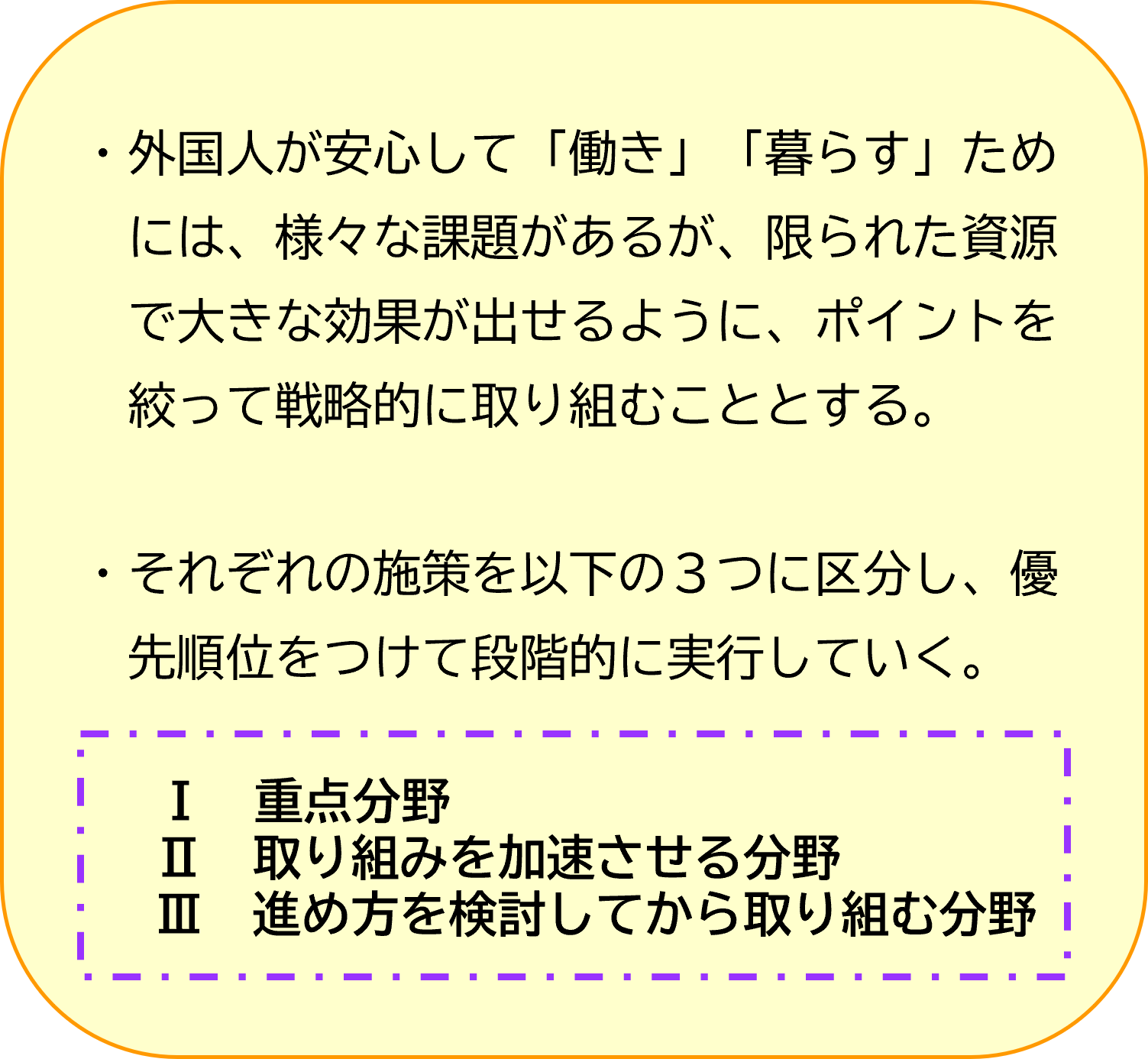

また、ビジョンの中にあるどの施策も重要ですが、一度にすべて取り掛かることは難しいため、優先順位をつけて3つに区分し、段階的に実行することとしました。「病院にかかりやすくします」は優先順位2番の「今後取り組みを加速させる分野」と位置づけています。具体的には、多言語翻訳機の活用促進や通訳ボランティアの育成・確保など病院での言葉の壁をなくすように取り組むとともに、外国語が使える病院の情報発信を進めるという方向性を定めています。

アンケート調査や既存事業の実績から、外国人医療に関する課題を特定

令和4年4月には外国人住民へのアンケート調査を実施し、外国人住民の声を広く集めました。その結果、病院の受診に当たっては、「やさしい日本語で話してもらう」「母語の問診票や説明書を用意してもらう」「翻訳機能があるタブレットの配置」「母語が話せる通訳者の配置」など、言葉の壁に関する要望があることが分かりました。また、病院に行くときに通訳の同行をお願いした経験がある方が、回答者全体の約3割いることが分かりました。この結果を踏まえて、専門の医療通訳者の数が不足していることや、外国人住民が必要とするレベルにまで医療機関の体制整備が進んでいない状況であると認識しました。

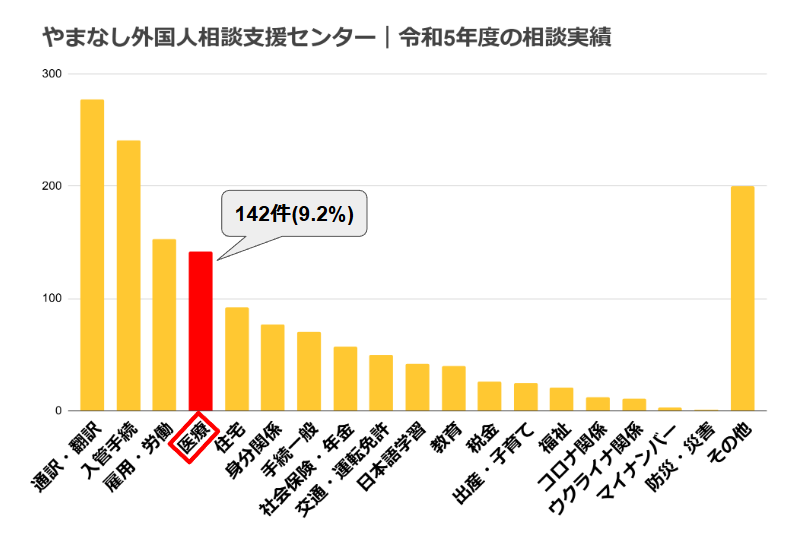

さらに、外国人住民の生活支援として既に実施している事業の実績からも、外国人住民の医療に関する課題が見えてきました。山梨県では、外国人住民が日常生活の様々な困りごとを相談できる窓口として「やまなし外国人相談支援センター」を設置しています。令和5年度では1,540件の相談実績があり、そのうち医療に関する相談は142件と全体の9.2%で、「その他」を除くと「入管手続き」や「通訳・翻訳」「雇用・労働」に次いで4番目に多くなっています。

山梨県の統計データを基にメディフォン社が作成

また、日常の生活相談などは身近な方以外にはしづらいケースがあることを踏まえて、外国人住民の身近な相談先として「山梨県外国人地域生活サポーター制度」を設けています。令和5年度では363件の活動があり、そのうち医療に関する相談が最も多くなっています。

このような状況を踏まえても、外国人住民が医療に関する困りごとを多く抱えていることが分かります。

2つの事業で寄せられた相談内容として、多かったのは受診時に同行による通訳をお願いしたいという内容でした。他にも、外国語対応している病院を教えてほしいなど受診前の段階の相談や医療費に関する相談もありました。

外国人患者受診環境向上モデル事業を立ち上げ

県内の外国人の病院受診時における課題を踏まえて、外国人患者受診環境向上モデル事業を立ち上げました。電話医療通訳サービスの利活用が進んでいない県内の医療機関に対して、無料で試験的に電話医療通訳サービスを開放し、外国人患者受診時の対応の際のコミュニケーションを支援するという内容です。実際に医療機関に利用してもらうことで、電話医療通訳の利便性・有効性の確認と利活用の促進を図ることを目的としています。

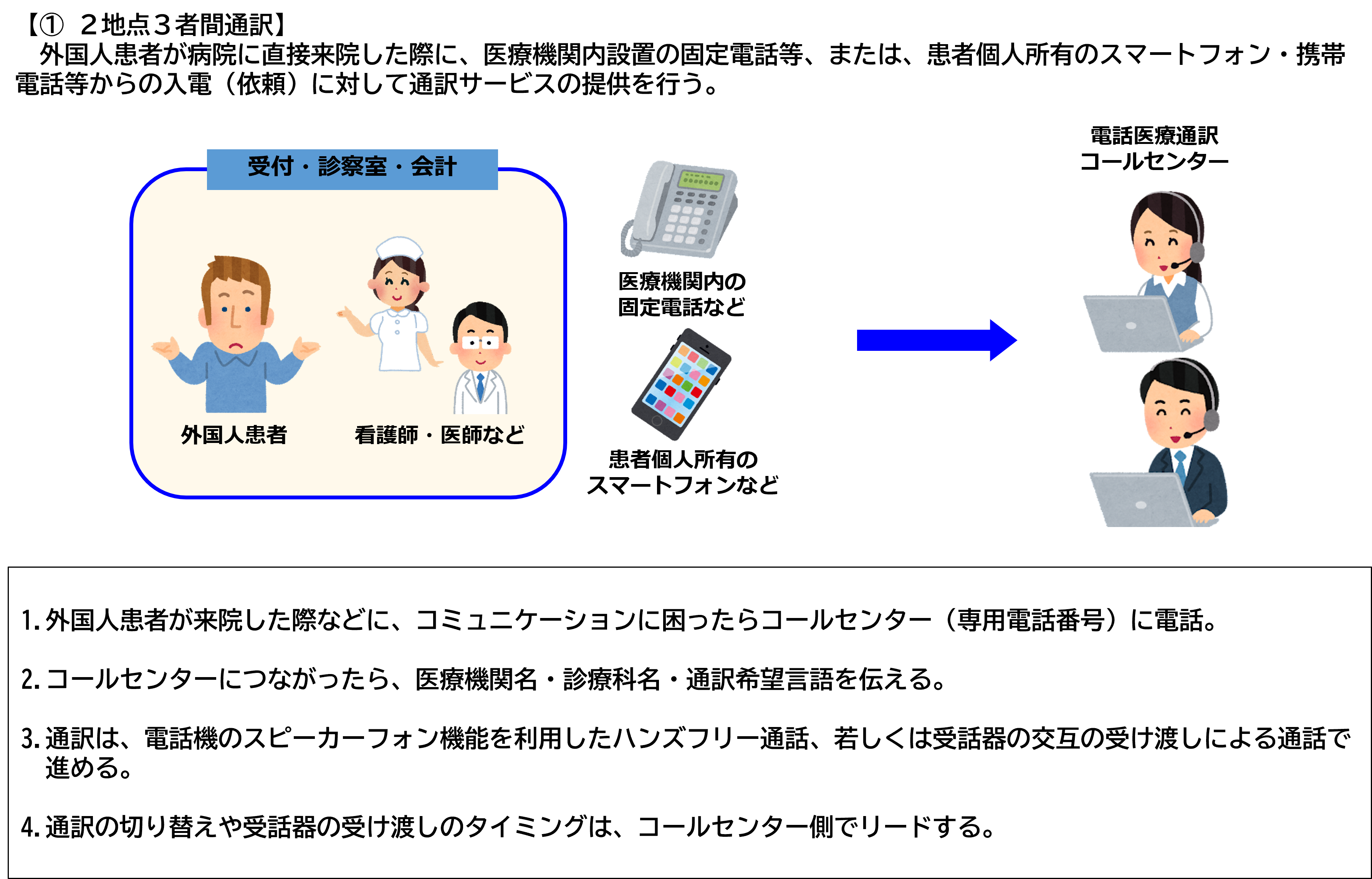

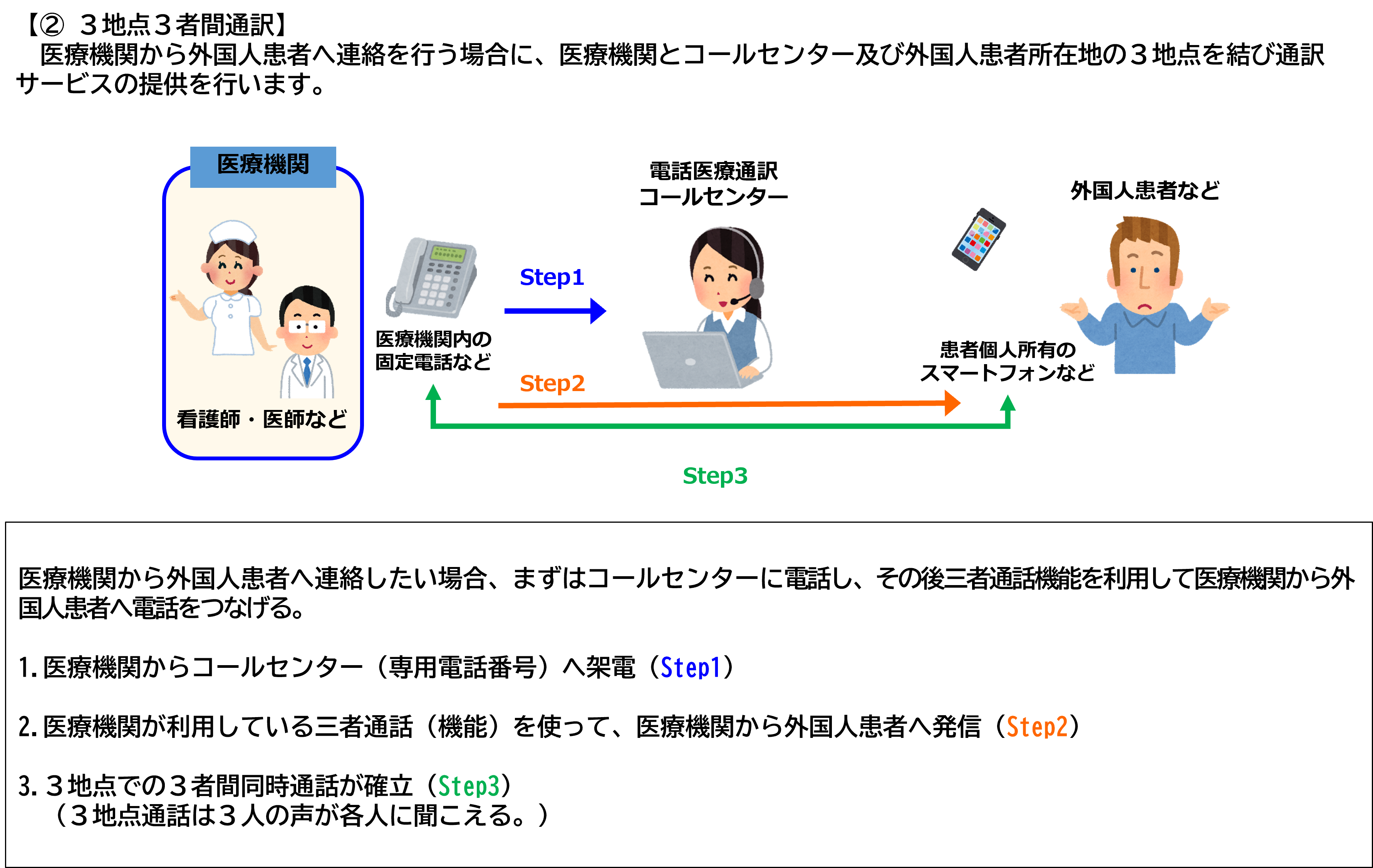

本事業はモデル事業という枠組みで実施しており、1年目の令和5年度は公立病院のみ、2年目の令和6年度は診療所やクリニックを除く、県内全60病院を対象とし、事業に参画していただく病院を募りました。事業に参画する病院にはアンケート調査を実施し、年間の利用状況や普及状況、課題などを収集・分析し、以降のサービス導入拡大の要不要を検証することとしています。また、令和6年度の事業では、対応言語は20言語、対応時間は24時間、受付や会計などの一般的な内容の通訳に加えて、インフォームドコンセント等の専門的な医療用語を用いて行う通訳も対象としました。外国人患者が病院に直接来院した際に利用できる2地点3者間通話と、病院から離れた場所にいる外国人患者と通訳を介して連絡できる3地点3者間通話を提供しています。なお、令和6年度からは、厚生労働省の医療施設運営費等補助金を活用しています。

出典:山梨県

事業を立ち上げるにあたって、医療機関への働き掛けに関してどこから話を進めればよいのか分からなかったため、庁内の医務課にも協力を仰ぎました。医務課では、コロナ禍で多言語対応できるタブレット端末に関する補助金事業を実施していたため、医療機関の外国人患者対応について課題感を持っていたこともあり、比較的スムーズに協力を得られました。

医務課と連携することで、政府が外国人医療に関して行っている取り組みを知ることができるとともに、モデル事業の周知をする際には、病院の経営企画や医事課等の部署を対象としたほうが良いという情報も、提供してもらうことができました。

モデル事業の実施後を見据えて、電話機からの利用に限定

遠隔通訳には、電話機で行う方法以外にもタブレット端末を利用してビデオ通話で行う方法もありますが、今回のモデル事業では電話機での利用のみとしました。事業実施期間は3か年の予定としているため、事業終了後は病院が費用を自己負担して自走してもらうことを目指しています。タブレット端末を利用した通訳の場合、導入に初期費用がかかってしまいますが、電話機の場合はかかりません。そこで、自走による導入の際のハードルを低くするために電話機のみの利用としました。

初年度では周知に関する課題に直面

1年目はスモールスタートで公立病院の経営企画課や医事課向けに案内を送るかたちで周知を行ったのですが、思ったように利用が伸びませんでした。そこで、2年目からは、外国人患者と直接接する機会の多い、看護師を束ねる看護部にも働きかけるようにしました。また、必要に応じてオンラインの事業説明会を個別に実施し、モデル事業に参画するかどうか決めかねている病院の事務職員の方や、実際に外国人患者の対応をしている医師・看護師の方への説明の場を設けました。その結果、問い合わせも多くいただき、事業参画病院数を4病院から8病院へ拡大することに成功しました。加えて、県内で外国人患者が多いと思われる病院に直接足を運んでフォローアップを行い、改めてモデル事業の意図を説明し、まず利用してもらうことの重要性をお話ししました。その結果、電話医療通訳の利用実績についても1年目の合計14件から2年目である令和6年度は11月末時点で合計44件と大きく件数を伸ばすことができました。

電話医療通訳という存在をまず知ってもらうことが重要

モデル事業の周知を行う中で、電話医療通訳の存在自体を知らないという病院があることも分かりました。まずは、こうしたサービス(医療通訳)があるということを知ってもらい、さらに利用してもらうことの重要性を感じました。また、翻訳機による機械翻訳を活用している医療機関もあると思いますが、しゃべり方や話す速さによってうまく翻訳できないことがあるという声も聞きました。電話医療通訳では、機械ではなく人間が通訳を行うため翻訳機よりも臨機応変に対応できると思います。また、外国人患者の安心だけではなく、病院スタッフの安心にもつながっていることも新たな気づきでした。あまり利用が多くない病院の方からも「何かあった時のために電話医療通訳が利用できる体制があると、とても安心です」という声があり、外国人患者と医療機関双方の安心につながることを実感しました。

今後の展望

先ほどもお話した通り、モデル事業の実施期間は3か年の予定であり、令和7年度が最終年度となります。現在、参画していただいている病院に継続してもらうとともに、新たに参画していただける病院の確保に向けた働きかけを進め、今回の事業を通じて電話医療通訳の利便性・有効性を確認してもらい、将来的に医療機関に経費をご負担いただくかたちで、自走の道筋がつけられればいいなと思います。また、事業に参画している病院からは、診断書の翻訳に関する話もうかがったので、そうした医療機関のニーズを踏まえながら新たな事業立ち上げ等の検討も視野に入れたいです。

※インタビュー対象の方のご所属・肩書きはインタビュー実施当時のものです。

※各対象の体制等もインタビュー当時のものであり、現在と異なる場合がありますので、予めご理解ください。